Hier finden Sie die Ergebnisse der Kartierung von zwei (!) ehrenamtlichen Bürgern. Es wurde jahrelang jeder einzelne Obstbaum auf Filderstädter Gemarkung kartiert und zwar mit Sorte, Aussehen, Alter und Gesundheitszustand. Ergebnis ist ein faszinierender und extrem seltener Datensatz, der für viele Untersuchungen zu Rate gezogen werden kann. Die insgesamt über 24.000 Bäume setzen sich vor allem aus Apfel- und Birnbäumen zusammen und liefern einen guten Überblick über den Filderstädter Genpool und das Potenzial der einzelnen Sorten. Diese haben seit 1950 rapide abgenommen, was hauptsächlich der Rationalisierung in der Landwirtschaft und der Globalisierung zuzuschreiben ist.

(Quelle: Hartmann & Mayer)

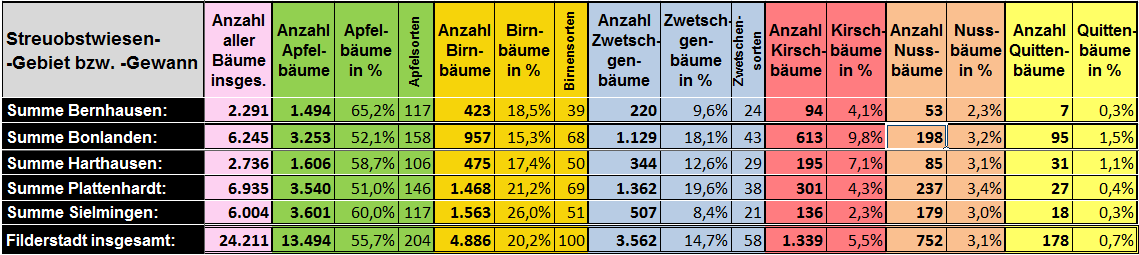

Zu sehen sind jeweils absolute und relative Zahlen, der insgesamt 24.211 Obstbäume. So hat Bernhausen als größter Ortsteil zum Beispiel nicht auch analog die meisten Streuobstbäume. Hier mussten die Gebiete wohl der Siedlung weichen, wodurch nun der kleinste Bestand vor Ort zu finden ist. Den zweitletzten Platz belegt Harthausen, gefolgt von Sielmingen und Bonlanden. Auf Plattenhardter Gemarkung befinden sich noch die meisten Obstbäume, davon sind die meisten Birnen (21,2 Prozent), Zwetschgen (19,6 Prozent) und Nussbäume (3,4 Prozent). In Sachen Sortenvielfalt ist Bonlanden der Spitzenreiter mit 158 verschiedenen Apfel-, 68 verschiedenen Birnen- und mit 43 Zwetschgensorten. Insgesamt kommt man in Filderstadt damit auf 55,7 Prozent Apfelbäume (204 Sorten), 20,2 Prozent Birnen (100 Sorten), 14,7 Prozent Zwetschgen (58 Sorten), 5,5 Prozent Kirschbäume, 3,1 Prozent Nuss- und 0,7 Prozent Quittenbäume.

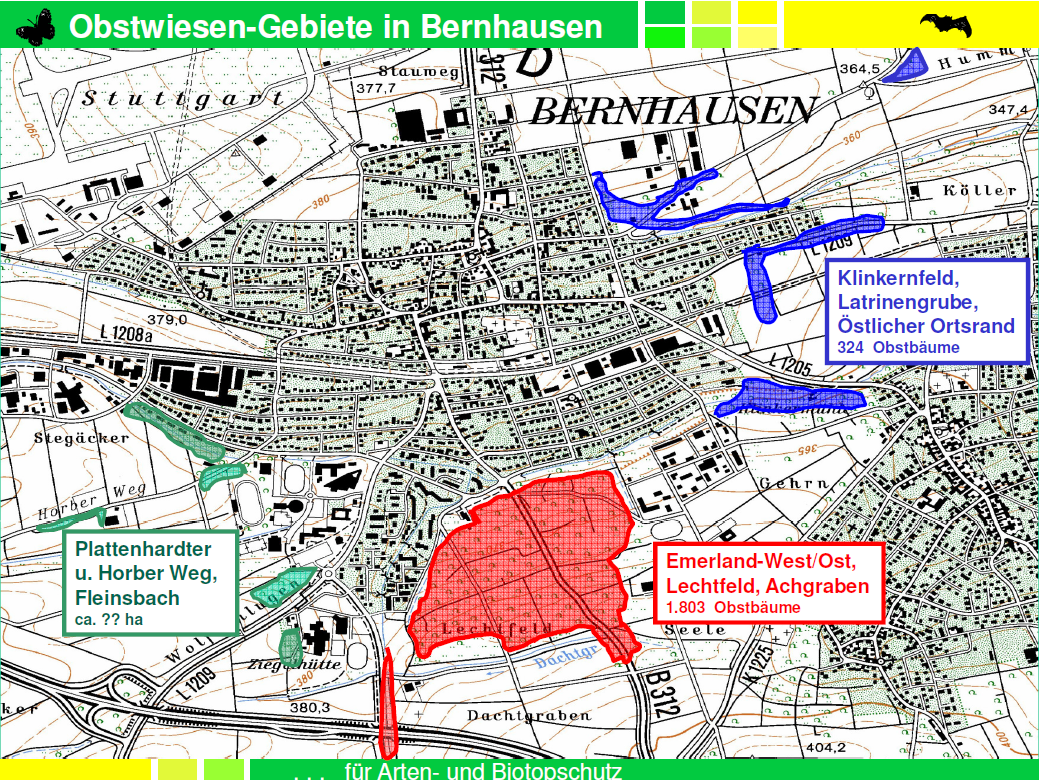

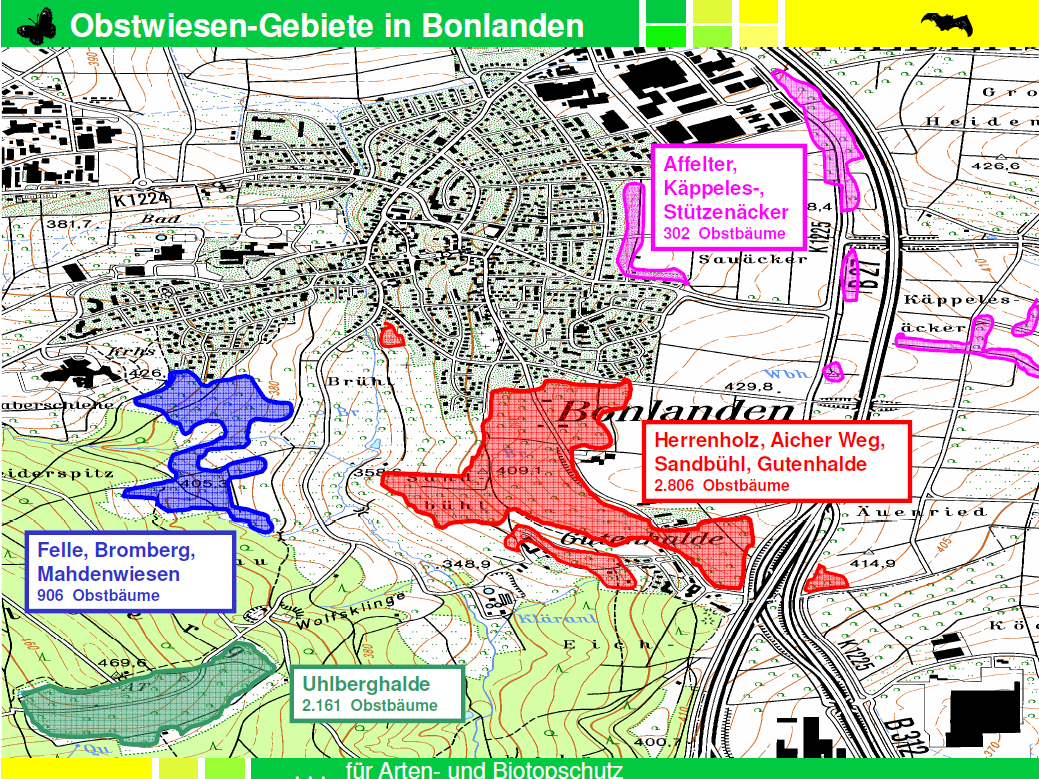

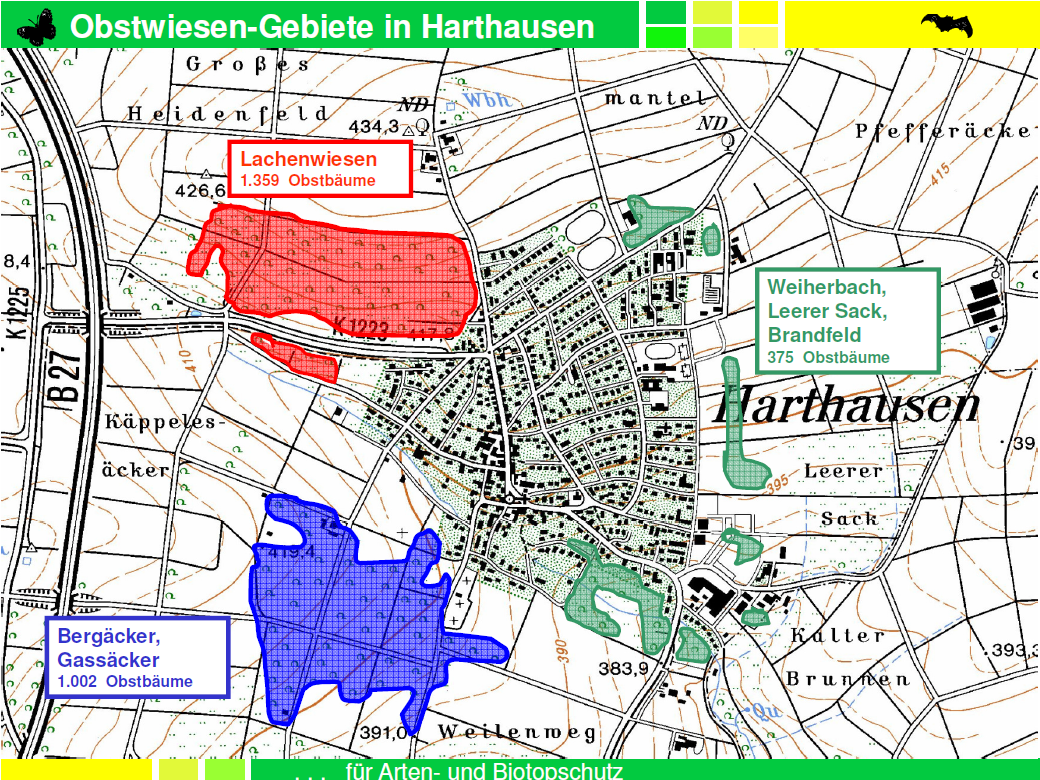

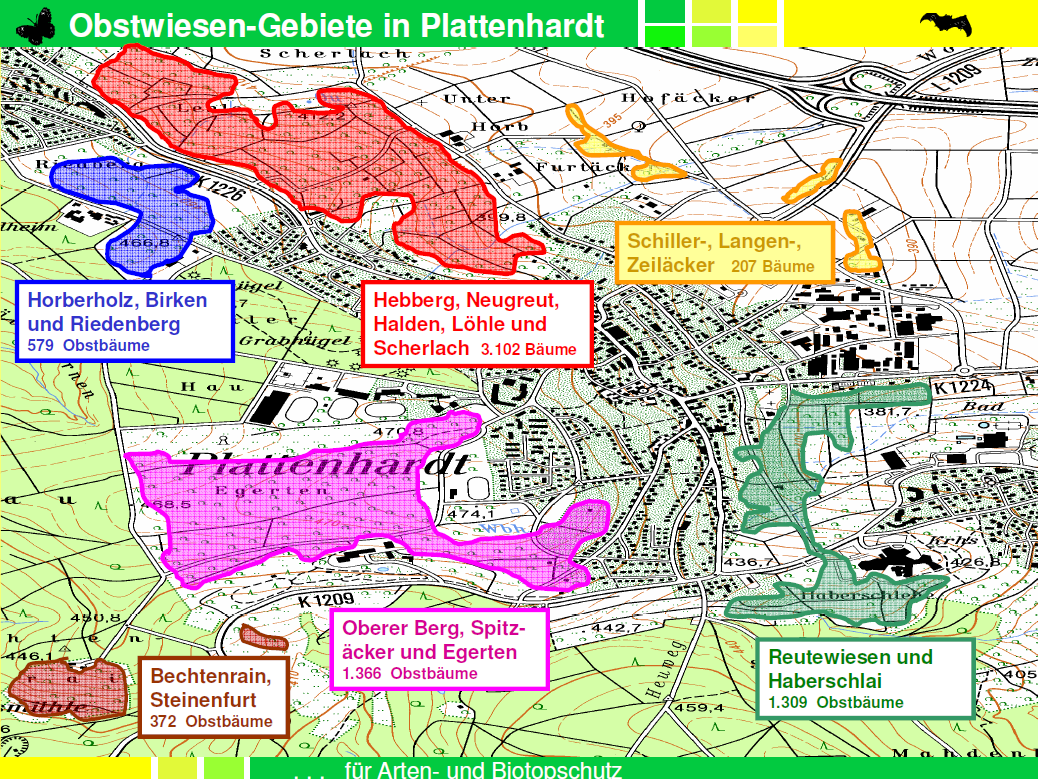

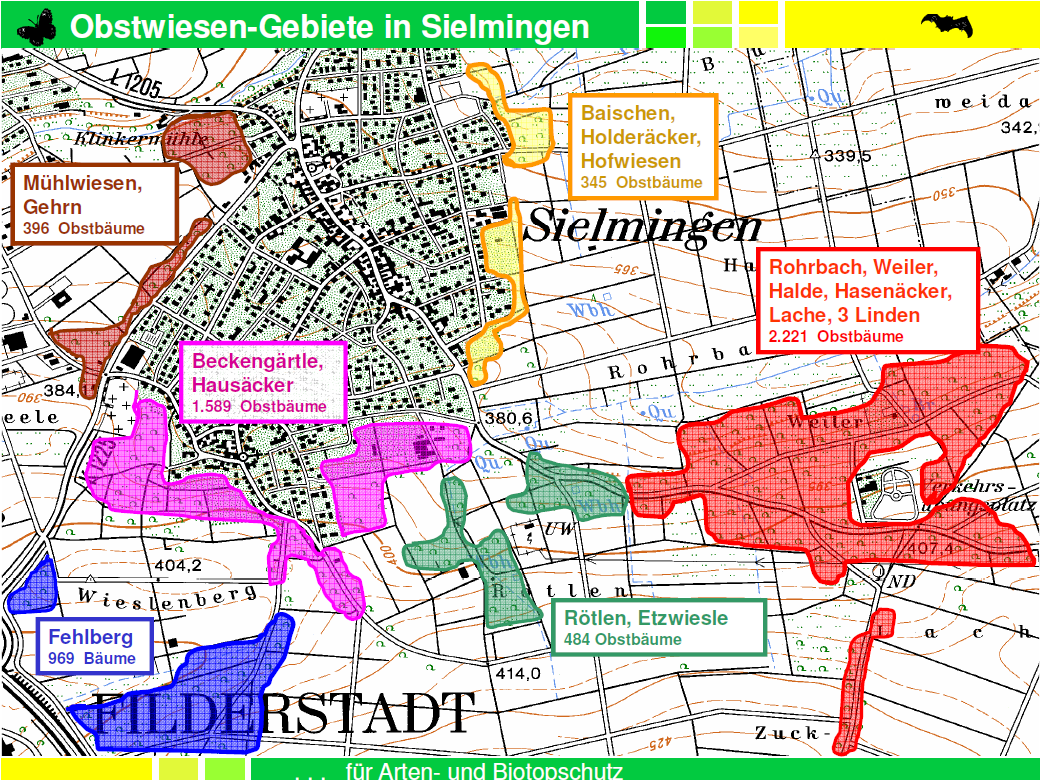

Kartiert wurde in allen Obstwiesengebieten in Filderstadt:

Bernhausen Bonlanden

Harthausen Plattenhardt

Sielmingen

Nach Degenbeck (2012) hatte jeder Bauer im 19. Jahrhundert im Selbstversorgerobstbau einen eigenen Obstgarten mit einer bunten Mischung aus Obstarten und -sorten für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke. Für die ansässige Bevölkerung war dies ebenfalls ein sehr wertvoller und auch notwendiger Lebensmittellieferant. Heute ist das leider nicht mehr so, denn seit den 50iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sinkt die Zahl der verschiedenen Sorten und mit dem Streuobstbau geht es bergab. Dafür gibt es einige Gründe:

Einer liegt sicherlich in der Rationalisierung der Landwirtschaft. "Sie führt einerseits zu einer Reduzierung des Arbeitskräftepotentials für den arbeitsintensiven Streuobstbau, andererseits zur stetigen Ausdünnung des unübersichtlichen Sortenspektrums im professionellen Anbau bis hin zu großflächigen Monokulturen." (Degenbeck 2012, S. 3).

Ein weiterer Grund ist das ganzjährige Angebot an Obst durch den weltweiten Warenverkehr. Eine Vorratshaltung ist unrentabel und auch unnötig geworden. Es ist jederzeit frisches Obst im Handel erhältlich. Damit ist die wirtschaftliche Basis des Streuobstbaus verloren gegangen. Die Streuobstwiesen sind mehr oder weniger - wenn überhaupt noch - ein Hobby.

Problematisch ist dieser Import auch im Sinne der Gesundheit der Bäume. Zum einen werden heimische Sorten durch invasive Arten gefährdet, zum anderen aber durch den Eintrag von Schädlingen und Krankheitserregern, wie beispielsweise den Feuerbrand (eine Bakterienkrankheit aus Nordamerika) geschädigt.

Literatur:

Degenbeck, M. (2012): Was bringt eine Obstsortenkartierung? Erkenntnisse aus vier Projekten der LWG. In: Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Abteilung Landespflege (Hrsg.): Schule und Beratung, Jg. 2012, H. 6, S. 48 bis 52, Veitshöchheim.